全国老兵创业英雄榜 军人

...

“第五届舌尖上的影响力·

...

“新中国成立70周年东北

...

劲草不怕疾风吹, 好马不怕路遥远。同样,非遗文化传承不怕任重而道远。

此番,中国观网深入巴蜀映巷,在古老与现代相结合的小巷中穿梭,带领大家领略非物质文化遗产中的“笔墨文化”与“草编艺术”。

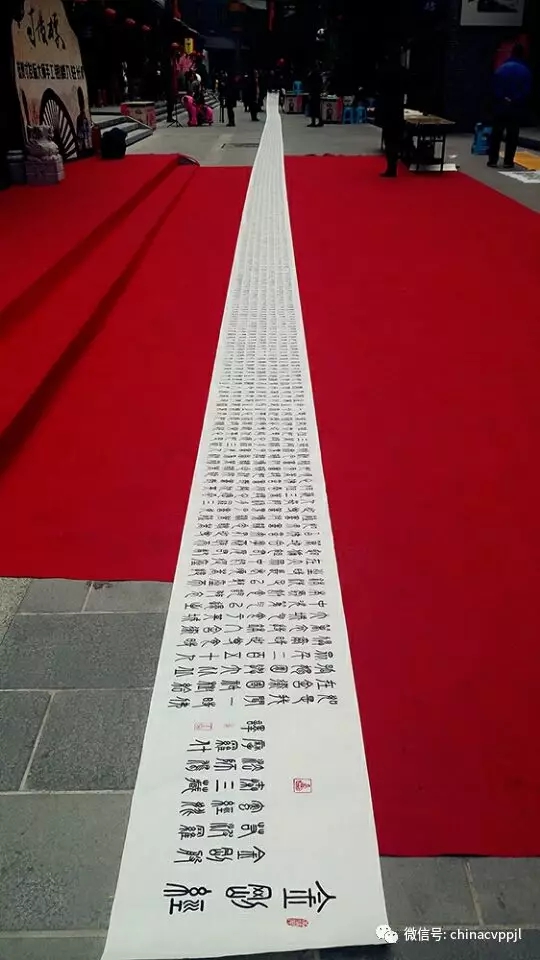

三十米长卷 气壮山河

5180个字,三十余米长,历时近两个月。内蒙古著名书法家乌春山一笔一墨用小篆笔体创作出了《金刚经》长卷。《金刚经》是佛教文化的经典内容,也是中华非物质文化遗产的组成部分。

据乌春山称,在创作时,需要先把简体字转化为繁体字,然后逐字校对,一天只能书写400至500字之间,而且小篆体线条要求比别的字体更严格,同时还要掌握好用墨的墨色、字的大小及字体结构。整体来讲,创作难度系数比较大。

得知这幅作品是一气呵成创作出来的,现场的工作人员及围观群众皆为惊叹。乌春山创作出来的《金刚经》长卷,既是对非物质文化遗产的传承,也是对中华传统文化的弘扬。

(乌春山:笔名,玩墨的人,生于1957年7月,内蒙古通辽市人,书法作品多次参加大型书画展,并获奖;现为中国当代书画名家协会会员。)

巧手匠心 传统再造

如果说“笔墨文化”第一眼带给大家的是视觉上的震撼,那么,可以说“草编艺术”给予了我们心灵上的冲击。在流行文化与现代科技不断发展的当下,有一群人,仍在坚守着传统文化,他们通过不断研究、不断学习、不断创新,努力为传统文化发声。

中国民间手工艺品“草编”,作为传统文化和非物质文化遗产具有丰厚的文化底蕴和文化积淀,其价值不仅仅是囿于一种经济实用链条,而且具有较高的审美愉悦和鉴赏功能。在此次非遗艺术节上,草编专家孙国芳、“白城巧姐”宋文静、“榆树巾帼草编”周艳文等带着作品参与了活动。

她们把手工制作的草编制品摆放开来,将巴蜀映巷打造成另一番光景,整个小巷散发着非遗文化的魅力,吸引过往的游客不断驻足。

在采访中,草编专家孙国芳为我们介绍了草编技艺、“榆树巾帼草编”周艳文为我们介绍了草编制品,“白城巧姐”宋文静则提到近两年草编制作的队伍在不断壮大,他们在继承传统的路上一直寻求创新。但是推广还存在一定难度,有一定的局限性,未来希望这种传统文化能得到大众的关注,更能走进千家万户。

无论是“笔墨文化”还是“草编艺术”都是非物质文化遗产,都是世代流传下来的文化瑰宝,作为华夏儿女,我们有责任也有义务更好地传承,其发展急需我们的力量。

(海琳)