全国老兵创业英雄榜 军人

...

“第五届舌尖上的影响力·

...

“新中国成立70周年东北

...

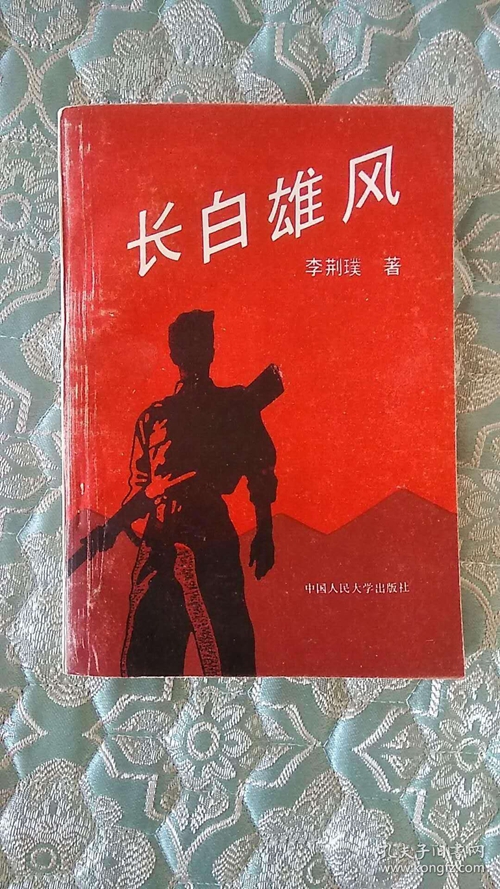

1992年8月,我在北京采访开国少将李荆璞。他在玉泉堡家中热情接待我,谈到我正着手编撰《东北抗日联军将领传》需要五军有关史料,他将中国人民大学出版的《长白雄风》赠送给我,并谈起平南洋抗日这段尘封往事,颇有传奇色彩。他的英勇抗日的事迹曾被拍成八集电视连续剧《平南洋》在中央电视台播放。

李荆璞,原名李玉山。1908年1月19日出生在黑龙江省宁安县沙兰镇营城子屯一个雇农家庭里。他3岁丧母,10岁就给小南沟的大粮户魏奸头当半拉子,从小受尽了地主老财的欺凌和压榨,心中埋下了仇恨的种子。18岁时,他对旧社会一些不平等的事情越来越看不惯,总想有一天拿起枪杆子,为穷人抱打不平,当个像小说中那样的杀富济贫的英勇好汉。他利用替炮手上山给魏奸头打猎的机会,不仅学会了使用步枪,而且学会了双手打匣子枪。

“九·一八”事变后,李荆璞听说日军已占领了沈阳,正在向北进犯,要侵占东三省。心想中国的土地怎么能容得外国人来横行霸道呢?他连夜赶回营城子,联合好友丛福山、于德和商谈此事。

11月下旬的一天,乘魏奸头小老婆过生日之机,巧用调虎离山,里应外合之计,缴了魏家5支枪和县保安队一个班的12支枪。李荆璞对乡亲们说:“谁愿打日本,不愿当亡国奴的跟我走”,当天就拉出一支12人组成的农民武装队伍,取名“反日自卫队”,李荆璞任队长,队伍很快就扩大到几十人。

1932年3月,王德林率领的救国军从敦化来到宁安,李荆璞的队伍被收编,他在29旅1团2营六连当连长,曾率队在松乙沟的塔头甸子阻击敌人,并掩护救国军撤退,还曾亲率敢死队第一次攻打宁安县城。不久接到“向东宁县撤退”的命令,李荆璞决定把队伍拉出来自己干,保卫家乡宁安。他连夜召开班、排长会议,并集合部队讲了话。话音刚落,队伍中走出一位士兵,激动地说:“报告连长,我非常拥护你的这个主张,打日本就得靠我们带领老百姓来干,”这名士兵不仅赞成队伍停止东撤,而且对下一步的行动提出了很好的建议。李荆璞按他的建议,一枪未发,就缴了营部的械,然后由他起草了宣言,申明了脱离救国军的原因。不久,伪宁安地方保安队来追剿他们,按这名士兵的建议,找准了机会,内外夹击,把敌人打得蒙头转向。部队首战告捷,士气大振,都说这名士兵有智谋。这名士兵愈加引起了李荆璞的注意,便把他调到自己身边当贴身,遇事同他商量。当时李荆璞不知道,这个人就是中共宁安县委派来改造这支部队的中共党员、县委军事部长于洪仁同志。

队伍从救国军中拉出来后,总得起个队名,因李荆璞很羡慕当时宁安一带传说的名叫平洋的孤胆英雄,就想从平字上起队名。于是选择了“平南洋”这个名字。于洪仁建议加上“总队”,以便收编其他队伍时好往下排。这样,“平南洋”总队的队号就确定了。10月中旬的一天,在宁安县卧龙河南山的山神庙前举行了庄严的建队仪式,李荆璞任“平南洋”反日游击总队的队长,于洪仁任副队长。“平南洋”总队成立后,收编了不少反日山林队,队伍很快发展到3个大队,25个小队,300多人。

“平南洋”旗号打出来以后,由于有于洪仁出谋划策,队伍接连打了几次胜仗,特别是在队伍打了宁安县城,把一些物资分给群众之后,“平南洋”的影响更大了。但是,随着队伍的扩大,成分也变得复杂了。在抗日队伍中,有些当过土匪的人,恶习难改,经常绑票;有的打进城乱抢东西。有一回,许多联合部队攻打东京城(今渤海镇),虽然事先订了“约法三章”,但有些队伍进城后就放火烧房子,抢商店和市民的东西,然后就各奔东西。敌人借此造谣,把土匪做的坏事统统加到“平南洋”头上,李荆璞感到这哪像个抗日部队的样子!于洪仁见他闷闷不乐,就常和他在一起唠嗑。李荆璞说:“日寇入侵,东北几十万军队不战入关,义勇军也大多失败了,南京政府何时出兵抗日呢”?于洪仁说:“这件大事不能指望南京政府了,要抗日,必须靠咱们老百姓自己的军队——中国共产党领导下的中国工农红军!”随后,于洪仁向他介绍了中国共产党的性质、任务,讲了南方建立的苏维埃政府以及中国共产党领导中国革命的情况。这才使李荆璞逐渐了解了中国共产党,明白了只有共产党才是真正领导人民翻身求解放,心里象点亮了一盏明灯。时间长了,李荆璞便猜出与他朝夕相处的青年于洪仁原来就是中国共产党党员。一天,于洪仁郑重地对李荆璞说:“我是共产党员,受党的派遣到队上来做抗日工作。”打这以后,李荆璞便有了入党要求,多次提出入党申请。于洪仁说:“入党有三个条件:一要服从组织,遵守党的纪律;二要坚决抗日到底;三要把部队交给党领导,实行官兵平等。”他还解释说:“把部队交给党,不是叫你脱离部队,而是在党领导下,在队内实行民主制度”。李荆璞表示完全接受。1933年4月,中共绥宁中心县委派张建东两次找他谈话,李荆璞表示一定听党的话,服从党的领导,执行党的决议,坚决抗战到底。1933年5月,经绥宁中心县委批准,李荆璞正式加入了中国共产党。记得那是5月5日,在宁安江南的大唐沟的一个空房子里,于洪仁为李荆璞举行了简单而又庄严的仪式,宣誓完毕,于洪仁紧握他的手说:“李荆璞同志,我祝贺你!从现在起,你就是中国共产党的党员,马克思主义的信徒。今天是马克思的生日,以后你就在党的领导下工作了。”不久,队内建立了党支部,于洪仁任书记,李荆璞为委员。此后,宁安县委还陆续派王光宇、陶净非、黄佐清、陈翰章等共产党员到队内开展工作。

党支部成立后,于洪仁建议改队号,李荆璞主张改称“工农反日义务队”,于洪仁惊喜地问:“你是怎么想到‘工农’二字的。”李荆璞说:“你不是常讲,是工农养活了我们,我们的队伍是为工农群众打日本、求解放的嘛!”他又说:“那‘义务’二字是什么意思呢?”李荆璞说:“我们成立这支队伍,谁给我们发饷呢?没有,这不是尽义务吗?”这样,“平南洋反日总队”便改称为“吉东工农反日义务总队”,简称“宁安工农义务队”。

宁安工农义务队先后在榆树林子、卧龙镇、东京城、宁安县城打了几次胜仗,被敌人视为眼中钉、肉中刺,每当他们听到工农义务队的消息,便不分昼夜、不惜代价地迅速讨伐。当时部队本身也存在成分不纯、纪律松弛等问题,急需整顿。为了对付敌人的冬季讨伐和进行整军,9月,李荆璞带领一支小分队来到宁安东南的天桥岭,在一趟地势平坦的大漫岗找了一个向阳的山坡,盖起了几十个大木棚,建起了营房、修械所、被服厂、粮库、大厨房等,取名“平日坡”密营。密营修好以后,宁安县委派了一支妇女工作队,来帮助部队洗洗涮涮,缝缝补补,照顾伤病员。带队的是共青团宁安县委书记李光林的爱人林贞玉。她们当中有的会使用缝纫机,就组织了裁缝所,由林贞玉负责,为部队制做服装。

1934年2月,根据中央“1·26”指示精神和中央满洲省委吉东局的指示,周保中率领边区军一、三连来到宁安,在平日坡密营与宁安工农义务队会合,吸收其他抗日队伍,组成了绥宁反日同盟军,同时成立了同盟军党委和军委会,李荆璞和于洪仁同志为委员。同盟军成立之初,主要活动在宁安县各地,收编地主武装,并与日伪的讨伐队进行斗争。

3月下旬,因下去筹款的李洪义为敌人带路,平日坡密营暴露。李荆璞率队与敌人激战了三天三夜,终因寡不敌众,将密营放弃,部队向南撤到三道河子,以后又挺进到团山子。当时敌人的机械化部队已经到了卢家屯,他和张建东(同盟军参谋长)在团山子设下埋伏,并在卢家屯通往团山子的山旁设下一支打增援的部队,当100多名敌人乘坐的四辆汽车开到团山子东侧的河边时,被断桥阻住,我军一齐开火,给敌人以很大杀伤。收缴了新官地伪军的武装,解散了壮丁团,处死了反动团长,得步枪21支,手枪1支;缴了马莲河自卫团的械,得步枪30多支。

6月,周保中接到满洲省委的紧急批示,命令李荆璞部在7天之内到达苇河县,接应马连山起义。他和于洪仁兵分两路到达苇河。原来,离苇河车站不远的地方,驻着伪军警备旅的一个连。马连山等十几名党团员在这个连做地下工作时暴露了目标,敌人正计划把他们一网打尽。李荆璞和马连山接上头,商定半夜行动。马连山回去后,把当晚的岗哨都安排上自己的人,到了半夜,李荆璞带着队伍顺利地摸进营房。伪军们正在屋里睡觉,战士们闯进屋去把枪支下了,并用事先准备好的手电筒照明,高喊着:“别动!缴枪不杀!”伪军们从梦中惊醒,毫无准备,一个个束手就擒,一枪没放缴了伪军一个连的械。接着,又于第二天早上在石头河子火车站胁迫前来该连肃清反满抗日分子的伪团长到亚布力,缴了团部的械,没收了军火仓库。回到宁安后,把反正伪军和马连山带来的党团员加上新从木帮接收来的工人以及抽调的一部分人编为一个中队,马连山任中队长。

8月,李荆璞带领一部分队伍在宁安大唐头沟一带活动。21日这一天中午,李荆璞和于洪仁正在炕上吃午饭,忽然有几个叛徒闯了进来,把枪给他们支上了。李荆璞坐在炕沿边上还没来得及反抗,枪被夺走,双手被绑,于洪仁坐在炕里头,枪刚拔出枪壳子,枪嘴子还没等抬起来,对面的小金山先声夺人,击中了于洪仁的心口,于洪仁当场牺牲,年仅26岁。多少年来,李荆璞为失去这位革命领路人和亲密战友而感到万分痛心。当时,叛徒们把李荆璞反绑准备杀害,但在队内党团员的暗中保护下才得以脱险,带10几个人赤手空拳赶到八道河子,后来在苇子沟找到了周保中军长。在周保中和宁安县委的支持和领导下,9月初又重新组织起宁安工农义务队,很快发展成为有战斗力的队伍。

同年冬,李荆璞率领70多人从八道河子大岔沟出来,捉住了一名从三道河子伪军讨伐队派来的密探。经过审讯,他供出了讨伐队的武器装备、人马和车辆等情况。李荆璞将计就计,放回这个“舌头”让他传话,引蛇出洞。在西偏脸子方向一个地势险要的石门子设下埋伏,两边山头架起轻重机枪,封锁了敌人的退路,女同志及伤病体弱的同志在南山坡迷惑敌人,李荆璞则率主力在北山坡集中火力打击敌人。一直耐心等到第四天早上,日伪军200多人终于全部进入伏击区。这时,李荆璞双枪齐放,发出战头命令。只见枪声、喊杀声连成一片,惊天动地,机关枪、步枪、手榴弹一齐开火,打得敌人连滚带爬,击毙日军曹长以下20多人,击伤伪军100多人,俘虏几十人,缴获了许多枪支弹药。当时中共宁安县委书记李范五曾写下一道题为《石门子战斗》的七言诗:“天险石门鬼见愁,诱敌深入太公谋。杀声起伏倭头滚,一网打尽红袖头。”

5月2日,中共吉东特委、宁安县委和绥宁反日同盟军党委共同决定,将绥宁反日同盟军改编为东北反日联合军第五军。李荆璞任五军一师师长,下辖三个团,主要活动在宁安东南地区。

同年春,宁安镜泊湖的水面还冻着。有一次,部分队伍被围困在湖上,在阻击部队火力的掩护下,突击队很快占领了湖对岸的制高点。李荆璞撤到山上一看,原来是一个孤岛——镜泊湖湖心岛,岛的西边湖面比较窄,李荆璞立即决定从这里撤,队伍到了西岸,向南伸展到两个山包上,集中火力向对岸敌人射击。在对岸地上,为了掩护撤退,牺牲了不少同志。当战士们撤退到湖面时,又遭到敌人火力的袭击,有许多战士倒下去了。光滑的冰面上,黑鸦鸦的敌人追了上来,在我军强大火力下,敌人成片地倒下去,终于被打退了。1982年,李荆璞回到家乡宁安时,特意赶到湖心岛。当看到湖心岛今日的风姿,不禁感慨万千,曾写下一首缅怀诗,题为《重游镜泊湖感怀》:“镜泊飞瀑卷狂澜,赤旗唤醒热血男。倭奴肆虐烧杀抢,民众挥戈称英贤。舍生忘死斗日寇,壮志凌云复河山。碧波浩荡忠魂在,激励我辈勇向前。”

1935年7月,李荆璞率领五军西部派遣队途经镜泊湖南湖头,与王汝起的三团会合,在房身沟召开全师党员干部会议,大家认真总结了几年来坚持抗日游击战争的经验教训,提出了“五打五不打”的战术原则,并就如何开展争取伪军工作进行了分析和研究。南湖头会议后,李荆璞率领西部派遣队活动在敦化、额穆、宁安三县交界的平顶山、二龙山、琵琶顶子山、莺歌岭等地。三次袭击额穆县城,青沟子一战消灭日军20多人,通洲岗子夺得棉衣400多套。不久,奉命撤回宁安。1935年秋,李荆璞率部在卢家屯击毙靖安军少校连长以下20多人,解救了几十名被捕群众。

1936年2月,东北反日联合军第五军改编为东北抗日联合军第五军,李荆璞仍任五军一师师长。

28日,李荆璞和王毓峰、王汝起率领抗联战士300多人在东京城(今渤海镇)西的莲花泡与日伪军展开激战。日伪军70多人被我军击毙,担任掩护任务的一连指战员42人英勇牺牲。当时场面是极其惨烈:共产党员孟宪吉手掐着鬼子的脖子,嘴里还含着鬼子的半拉耳朵;倒在张小三身旁的三个鬼子,都是被石头砸死的;王春林的枪摔成了好几节,他的手还紧紧地握着块大石头;有六个战士的双手紧紧地抱着鬼子的腰,有一个战士负伤7处,他爬了很长一趟血印,嘴里还咬着鬼子的喉咙;王团长的警卫员小李两手还卡着一个鬼子脖子不撒手;高连长与敌人搏斗多处负重伤,最后搂住一个鬼子滚到石头坑底下同归于尽。

莲花泡战斗后,李荆璞率队向东铁路道北转移,去穆棱、林口、鸡西、密山以及刁翎一带扩大游击区。从此,离开了故乡宁安。

1937年初,受组织派遣,李荆璞出境与苏联边防军联系建立军火储藏站事宜。6月,被中共驻共产国际代表团安排在莫斯科东方大学第八分校学习。1938年转入第九分校。

1939年5月,李荆璞毕业,从苏联回国以李精朴名字到中央组织部报道。6月入延安抗日军政大学学习。1941年去敌后大青山抗日根据地,任八路军骑兵支队团政治处主任。

1945年9月,日本投降后回东北又改回原名李荆璞,任牡丹江军区司令员。1946年9月,任合江军区副司令员,兼佳木斯卫戍司令员。1950年,任热河军区司令员。1955年9月,被授予少将军衔。1961年12月,调任中国人民解放军第七科学院副院长。1983年离休。2000年11月3日,李荆璞在北京逝世,享年92岁。

(作者:朱宏启,中国观网上榜人物,他在北京梅地亚中心颁奖典礼上获得的是新中国成立70周年中国红色记忆领军人物奖。中央电视台《百家讲坛》主讲学者、中国人民大学博士生导师毛佩琦为他颁奖。)